戸建て検討中の人

戸建て検討中の人いろいろ本やインターネットで勉強しているのですが、そもそも登記記録(登記簿)の見かたが、よくわからなくて・・・

承知いたしました。

こんかいは登記記録(登記簿)の見かたを掘り下げていきましょう!

この記事は、登記記録(登記簿)の見かたに関して、できるだけわかりやすく解説していきたいと思います。

登記簿、登記記録、登記簿謄本、登記事項証明書の違い

人によって登記簿、登記記録、登記簿謄本、登記事項証明書と言い方がバラバラなのですが、なにか違いはあるのでしょうか?

ふだん、あまり意識していませんでしたが、確かに気になりますね。違いを理解する鍵は登記の電子データ化にあります。

不動産の登記は、法務省令により不動産登記簿は昭和63年から、会社法人登記簿は平成元年から順次コンピュータ化された歴史があります。

コンピュータ化されるまでは、紙媒体の「登記簿」原本が法務局で管理され、不動産の取引をする際には法務局に出向いて「登記簿」の写しを取得していました。その写しを「登記簿謄本」と言っていました。

*ゆえに厳密に言うと、むかしは「登記簿」を取得するということは「登記簿原本」そのものを取得する意味になります。

現在、不動産の登記内容は電子データ化され、磁気ディスクに保存されています。

この磁気ディスクに保存されているデータを「登記記録」といい、私たちは直接データを見ることができません。そのため保存内容を複写し、証明されたものが「登記事項証明書」となります。

登記記録(登記簿)の構成

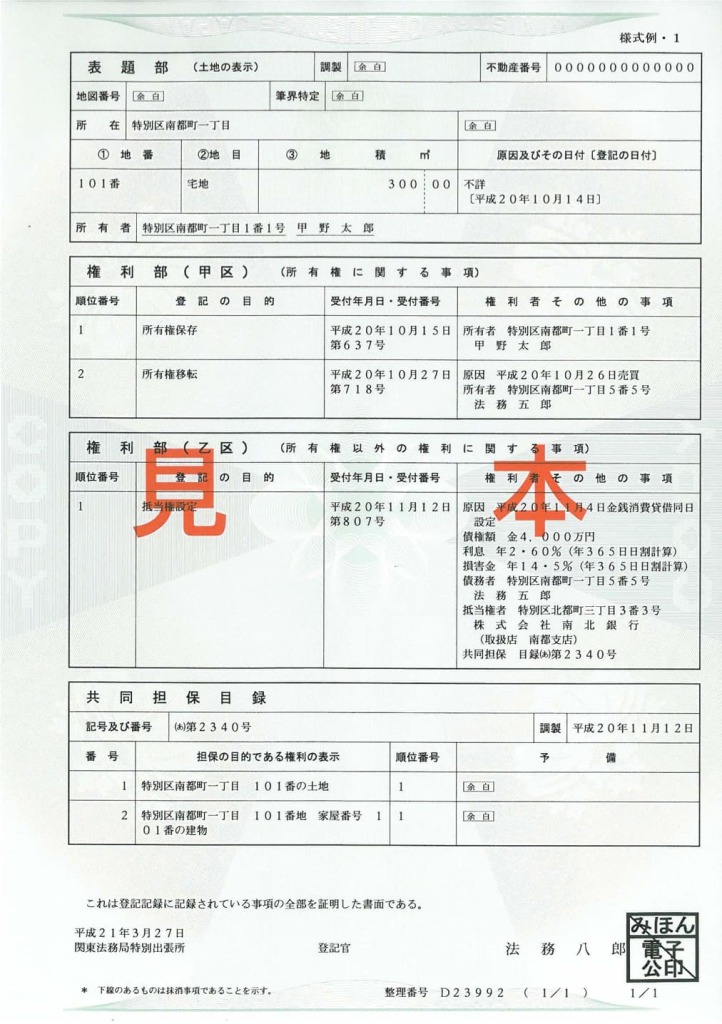

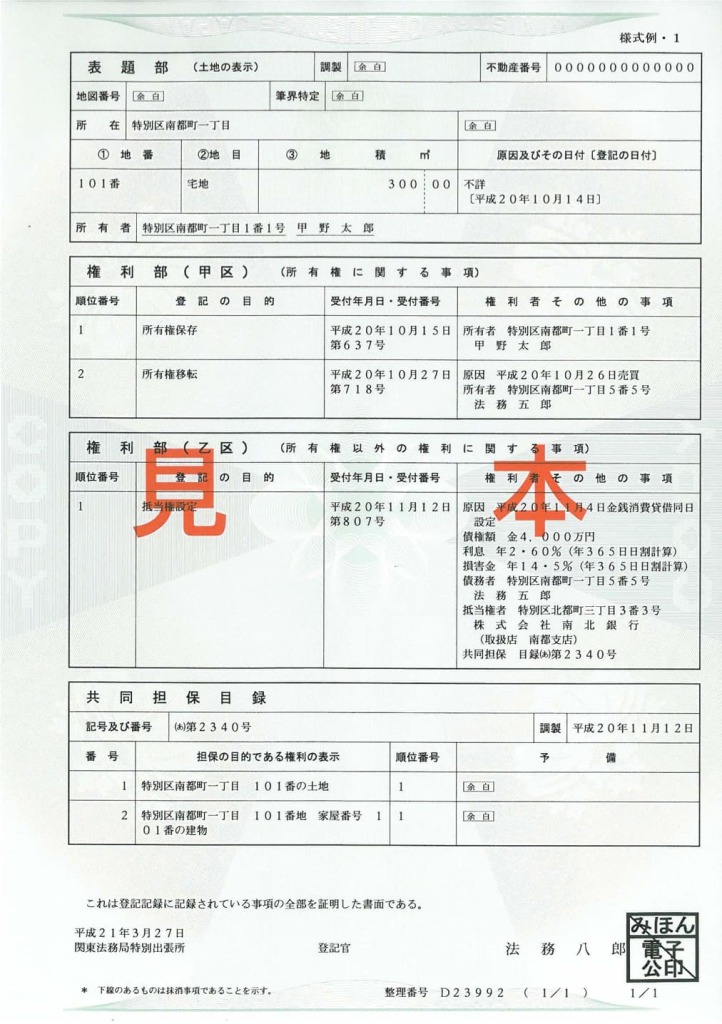

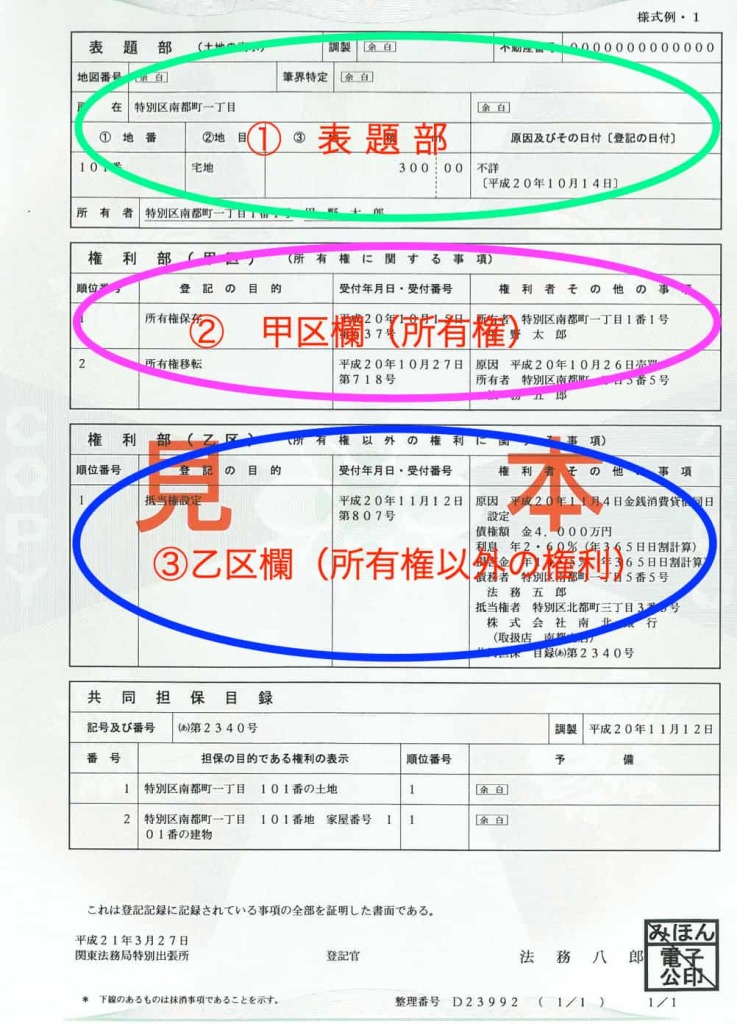

不動産の登記記録は、一筆の土地または一個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されます。

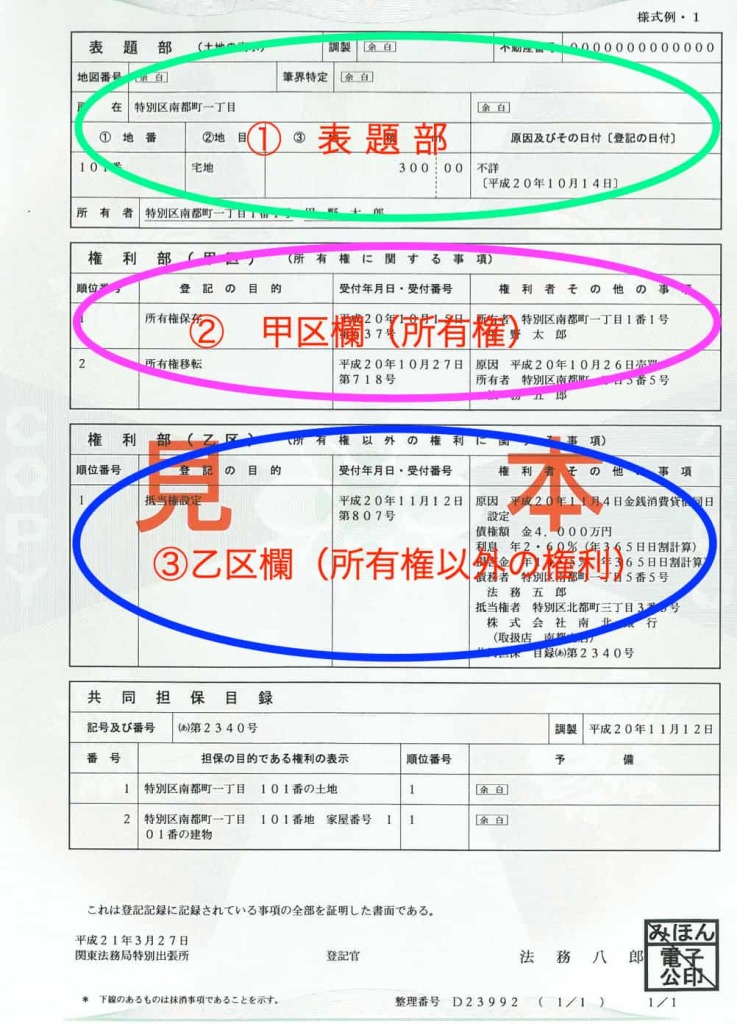

下記が登記記録の見本です。

共同担保目録は、一旦置いといていただき、登記記録は「表題部」が1欄、「権利部」は甲区・乙区の2欄に分かれており、合計3つの欄で構成されているという事を始めに理解していただければと思います。

① 表題部

② 権利部(甲区)(所有権に関する事項)

③ 権利部(甲区)(所有権に以外の権利に関する事項)

①の表題部には、「不動産の場所、大きさ、種類・できた時期」といった物理的状況が記載されます。

②の甲区には、「不動産がどんな経緯」で、「現在の所有者」が誰になったのかといった内容が記録されます。

③の乙区には、「所有権の他に、第三者に知ってもらうべき事項」(主に抵当権など、将来の所有者に影響する事項)が記録されています。

つぎは、各欄の内容について詳しく解説していきます。

表題部の見かた

表題部には、不動産の客観的状態がわかるように、

土地の場合は「所在」「地番」「地目」「地積」が記録されます。

建物の場合は「所在」「家屋番号」「建物の種類」「建物の構造」「床面積」が記録されます。

所在

「所在」には、土地の所在の市・区・郡・町・村及び字(あざ)が記録されています。

都道府県名は記録されず、「千代田区◯◯一丁目」のように記録されます。

地番

「地番」とは、土地一筆(「いっぴつ」または「ひとふで」と読みます)ごとにつけられる番号のことです。

「地番」「住所(住居表示)」の違いとは?

・「地番」「住所(住居表示)」とは?

土地の情報を法務局もしくはインターネットで調べるには、あらかじめその土地の「地番」を知っておく必要があります。

「地番」とは土地一筆ごとにつけられている番号で、その土地を最初に作った人が番号をつけて登記しています。

昔は、番号のつけ方にルールがあいまいで、規則性がない番号がつけられている場合もあり、地番だけでその場所を特定することは難しいです。

「地番」に対して「住居表示」は、聞いただけで場所が探せたり、荷物が届きやすいよう一定のルールに基づくて番号を振り直したものになります。

これは都市に人口が集中した高度成長期に、地番では場所がわからず混乱が生じたことから、法律が整備され住居表示が生まれたと言う背景があります。

地番の調べ方

① 管轄法務局に電話して、「地番の照会お願いします」と言えば、「お調べの場所を教えてください(住居表示)」との展開になり、調査方法としては一番早くて、手間も費用もかからないのでオススメです。

② 管轄法務局には、調べたい場所の住居表示と地番を重ねて表示している「ブルーマップ」と言う住宅地図が置いてあるので、そちらで確認することが可能。ただし、地域によってはブルーマップを作成していない場合もあるので注意が必要です。

電話などでブルーマップが置いてあるか、事前に確認することを推奨します。

補足になりますが、ブルーマップを置いてる図書館(国立図書館)もあります。

③ 2017年より社団法人民事法務協会は、インターネットで登記情報を確認できる登記情報提供サービスを提供しています。

このサービスでも「地番検索サービス」を提供しています。

地番検索サービス:https://www1.touki.or.jp/

④ 自己所有の不動産でしたら、登記識別情報や権利証、固定資産課税台帳や納税通知書から地番を確認できます。

地目

「地目」とは、土地の利用状況による区分する方法で、土地の利用状況を特定するための要素です。

*変更登記を申請していないため、実際の利用状況と相違する場合があるので注意が必要です。

地目は23種類あります。

宅地、田、畑、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

地積

「地積」とは、一筆の土地面積をいいます。

この面積の定め方は、その土地の境界線を一定の水平面で投影したときの投影図の面積(水平投影面積)によって、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地の10平方メートルを超えるものについては、1平方メートル)未満の端数は切り捨てます。

・宅地と鉱泉地は小数点以下2位まで、それ以外の地目は小数点以下を記載しません。

例

宅地・鉱泉地 → 100.00平方メートル

田・畑・雑種地等 、宅地・鉱泉地以外の地目→ 100平方メートル(宅地・鉱泉地以外の地目)

原因及びその日付

新たに土地が生じた場合に、土地表題登記により記録簿が作成された場合には、登記原因とその日付を記録します。

分筆、合筆、地目変更、地積の変更または更正により、登記記録の記録に変更があった場合に登記原因を記録します。

登記の日付

表題部の登記の日付欄には、登記が処理された年月日を記録します。

*表示登記の場合には、実際に処理した日が登記の日付として記録されるため、受付の日付と登記の日付が違うことがあります。

表示登記は、現場調査を行ったあとに登記を実行するきまりがあり、受付日中に処理ができない場合があるからです。

所有者

表題部の所有者欄には最初の所有者が記録されます。

後に説明する甲区・権利部には、売買や相続など所有権が移るたびに所有権移転登記をおこなうので、表題部と権利部(甲区)では所有者は違うケースが多いです。

甲区欄(所有権)の見方

権利部には「順位番号」「登記の目的」「受付年月日・受付番号」「権利者その他の事項」の4項目があります。「登記の目的」から対象不動産の問題点を発見できる場合があるので、特に注意して確認したいところです。

順位番号

通常登記された時系列に従って記載されています。

下段の順位番号の数が一番大きい欄に記載されているのが、現在の所有者である場合が多いです。

登記の目的

「所有権保存」等、所有権が変動したことについて記載されているケースが多いです。

「買戻特約」や「差押」と記載されている場合には、特に注意しましょう。

買い戻し特約とは、不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返して、その不動産を取り戻すことができるという特約のことで、売買契約と同時に交わします。

この特約については民法(579条)で定められ、買い戻し期間は最長10年までとされ、契約で10年を超える期間を設定したとしても10年とみなされます。また、期間の更新も認められません。なお、契約で期間の取り決めをしていない場合、その期間は5年とされます。

買い戻しの特約付きの売買契約を行った場合、売主から買主への所有権移転の不動産登記に、買い戻し特約の件が付記されます。これによって、例えば買主がその不動産を第三者に売却した場合でも、売主は買い戻しの権利を第三者に主張することができます。

SUUMO(スーモ)住宅用語大辞典

売主が買主の支払った代金および契約費用を返還することで売買の解除をすることができる特約。そのため、売主に買戻権を行使されると現在の所有者は所有権を失う可能性があります。

受付年月日・受付番号

それぞれの登記所において登記を受け付けた順に付される通し番号です。

権利者その他の事項

所有者の住所・氏名や原因が記載される欄です。

甲区欄の見かた(所有権に以外の権利に関する事項)

順位番号

乙区においては、抵当権や根抵当権が複数設定されている場合は順位番号によってその優劣が決定します。

登記の目的

乙区においては、「抵当権設定」「 ◯ 番抵当権抹消」「根抵当権設定」「 ◯ 番根抵当権抹消」のように記載されているケースが多いですが、「地上権設定」や「地役権設定」と記載がある場合には注意が必要です。

受付年月日・受付番号

甲区と同じく登記を受け付けた順に付される通し番号です。

権利者その他の事項

乙区においては、登記の目的が抵当権設定である場合には、抵当権者(お金を貸している人)、債務者(お金を借りている人)、債権額、共同担保等が記載されています。

まとめ

今回は、登記記録(登記簿)の見かたについて書かせていただきました。

不動産を調べる上で若干アレルギーが出そうな分野ですが、本記事を読んで少しでもアレルギーが抑えられたら嬉しいです。

マイホーム購入の上で一番のベースとなり、不動産調査の中でも重要な項目になりますので、今回を機に登記記録(登記簿)を再度ご確認されてはいかかででしょうか。

本記事が大切なマイホーム購入に向けて、少しでもお役に立てたら幸いです!

一戸建てランキング

にほんブログ村