いまのようにインターネットが存在しない時代。ご先祖さまは、ひどい災害・自然恐ろしさを後世に伝えるため、そして忘れないように地名に想いを託されました。

土地の地名はただ付けられたのではなく、私たちに警告を発したり、安全な場所へ導いてくる判断材料でもあります。

今回は先人の知恵をもとに、土地探しの段階で地名から地盤特徴を読み解く判断材料を、ご紹介したいと思います。

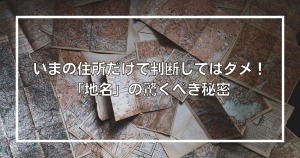

地名から地盤の由来を読みとる

地名にはその土地の特徴がわかる文字や名称が付けられています。

例えば「川、泉、井、磯」などの水に関係する文字や言葉が使われている地名は、注意が必要です。 また、水際の生き物である「鶴や亀、鷺、鵜」などの文字や言葉が含まれている場合も、軟弱地盤である可能性が高いです。

他には「河、沼、渋、潟、溝」などの、漢字にサンズイが付いている地名にも注意しましょう。

反対に山や台地を表す文字 「山、丘、嶺、台」などが付く地名は強い地盤を表すことが多く、また森や林と言った植生に関する文字が付く地名は水はけの良い地盤であるといわれてます。

良好地盤と軟弱地盤がひと目でわかる一覧表

興味がある方は、お住まいの土地、またはこれから住もうとしている土地に、どのような文字が使われているか、照らし合わてみてはいかかででしょうか。

いまの住所の地名で安心してはダメ

「イメージ地名」と言う言葉をご存知でしょうか。

「◯◯◯ヶ丘」や「◯◯台」地名は、おもに新興住宅地に使われるケースが多いです。

もともとあった地名から変更する際に多く使われる地名となっております。

カンの良い皆さまでしたら、もうお気づきだと思いますが、イメージを良くするために従来の地名が上書きされている可能性があります。

あわせて注意したいのが市町村の合併により過去の地名が変わってしまった地域です。

場所によっては、危険な地名が変更されている場合もあるので、調査もれが無いようにしたいところです。

新居の候補地が決まったら、現在の地名ではなく、過去の地名と地形を確認することをオススメします。

過去の地名や地形の調べた方

① インターネットで検索する

面倒がなく、簡単に調べられるのはインターネット検索です。

先日の記事で紹介した「国土地理院ウェブサイト」が、古い地図や航空写真が簡単に確認できるのでオススメです。

また、対象地の役所ホームページでその地域の歴史、地名の由来などを確認する方法があります。ただし、役所に残っている資料やHPの内容によって大きく差がでるので注意が必要です。

② 図書館や郷土資料室で調べる

多少手間がかかってしまいますが、対象地ちかくの図書館や地域の郷土資料館に足を運ぶのはいかがでしょうか。

たいていの図書館には、地名の由来や地域の歴史を記録した資料が保管されています。

まれに明治・大正の「地籍図」、それらの復刻版を残している図書館があり、旧地名からさかのぼって調査したい時に便利です。

③ 各自治体で調べる

区役所や市町村の役所に自由に歴史資料を閲覧できる場所もあります。

地名に関係する資料を取り扱う役所ならば、きっと地歴関連の情報も取得できると思います。

まずは資料が置いてあるかどうか、そのような相談が可能かどうかを、行政へ問い合わせてみるのはいかかででしょうか。

④ 登記簿謄本を調べる(閉鎖登記簿)

一般的に登記簿謄本には、土地に関する情報が記載されます。

謄本の「地目欄 」には、過去に「畑・田・山林」など、どのような用途で使用されていたか情報が記載されているケースがあります。

ただし、法務局のシステムがコンピュータ化されたタイミングで細部の情報が分からなくなった謄本もあるので、その場合は、「閉鎖登記簿」を取るとよいでしょう。

*一番重要なのは先人たちが付けた地名の理由を探り、現状はどうなっているかを想像しながら調査することです。

結論

震災のあと、古くから残っている神社は被害を受けていない場合が多いようです。それらの神社は、あまたの災害を生き抜いてきたか、もしくは受けない場所へと移転されている可能性が高いです。

古くから残っている神社を目安にすることはもちろんのこと、さらに昔から残存する古墳なども災害に強い地域を見極める有効な判断基準になると思われます。

地名は、ご先祖さまからの贈り物です。

皆さまは不動産購入の際、地名をあまり意識することなく契約に進もうとしていませんか?

地名の由来に関心を持ち、契約前に調べることは、地域の歴史、過去の災害を理解し、安心・安全な土地を得る大きなヒントに繋がると思います。

ちょっとした行動が自分の身だけでなく、家族の命を守ることに繋がるので、ぜひ実践されてみてはいかがでしょうか。

一戸建てランキング

にほんブログ村